St. Pölten-Hl. Josef

Pfarrkirche Hl. Josef

3100 St. Pölten

Josefstraße 46

Matthäus Schlager

1924-1929

Mit der Eröffnung der Kaiserin-Elisabeth-Bahn 1858 und der Herstellung weiterer Nebenbahnen entwickelte sich St. Pölten zu einer bedeutenden Industriestadt. Der damit einhergehende Anstieg der Bevölkerungszahl erforderte die Errichtung zahlreicher Wohnbauten und im Süden der Stadt entstand Anfang des 20. Jahrhunderts auf bislang landwirtschaftlich genutzten Flächen ein neuer Stadtteil.

Bereits 1910 gab es erste Überlegungen, für die seelsorgliche Betreuung der neu zugezogenen Bewohner eine Pfarre mit einer Kirche zu errichten. Um Spendengelder zu sammeln wurde ein Kirchenbauverein gegründet und 1913 ein Wettbewerb ausgeschrieben, an dem sich unter anderen Matthäus Schlager, Dombaumeister von Linz, mit einem Entwurf im neoromanischen Stil beteiligte.

Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs und mangelnde finanzielle Mittel verzögerten die Realisierung, sodass erst 1924 Matthäus Schlager mit dem Kirchenbau beauftragt wurde. In der Zwischenkriegszeit hatte sich nach der Epoche des Historismus und der kurzen Strömung des Jugendstils eine einfache, nüchterne Architektursprache durchgesetzt und Schlagers Entwurf aus dem Jahr 1913 wurde den veränderten ästhetischen Ansprüchen nicht mehr gerecht. Allerdings vertrat die Diözese St. Pölten nach wie vor eine sehr konservative Einstellung und stand modernen Veränderungen eher ablehnend gegenüber.

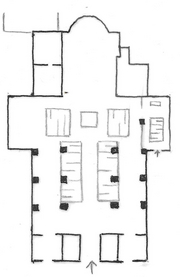

Wie viele seiner zeitgenössischen Architektenkollegen suchte daher auch Schlager bei der Planung der neuen Kirche einen Kompromiss zwischen moderner und traditioneller Gestaltungsweise zu erzielen. Er plante einen konventionellen basilikalen dreischiffigen Längsbau mit einem mächtigen Querschiff und einem Rundchor, dem seitlich ein Turm angefügt ist. Dem allgemeinen Trend folgend setzte er den Baukörper aus klar definierten, dekorlosen Kuben zusammen und verlieh dem Bau eine schlichte, aber eindrucksvolle Monumentalität. Mit Rundbogenfenstern und einem tiefen Trichterportal brachte Schlager Elemente der Romanik ein, und entsprach damit den Forderungen der Amtskirche nach einem mittelalterlichen Stil.

Der Innenraum überrascht durch seinen anachronistischen Eklektizismus. Wie am Außenbau hat Schlager Elemente der Romanik aufgegriffen, indem er den Bau mit Kreuzgratgewölben und mächtigen Pfeilerarkaden konzipierte. Überraschenderweise ist die Stütze der Empore hingegen als gedrückter gotischer Spitzbogen ausgeführt, während die Strukturierung der Mauerflächen, die Kristallluster sowie die Gestaltung der Beichtstühle an die Barockepoche erinnern. Allein die schlicht gestalteten Altäre aus grünem Marmor, die Kandelaber seitlich des Hochaltars, das Kommuniongitter und die Kircheneingangstüre lassen die moderne Gestaltungsweise der 1920er Jahre erkennen.

Im Jahr 1929 wurde die Kirche als Kriegergedächtniskirche für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs dem Hl. Josef geweiht, und in der Kirche wurden Gedenktafeln mit den Namen der Gefallenen angebracht. 1930 erfolgte die Erhebung der Kirche zur Pfarrkirche und der 31jährige Karmeliterpater Paulus Wörndl wurde zum ersten Pfarrer ernannt. 1943 wurde Pater Paulus von den Nationalsozialisten wegen Hochverrat und Wehrkraftzersetzung verhaftet und 1944 in Berlin hingerichtet. Der Platz vor der Eingangsfassade erhielt ihm zu Ehren die Bezeichnung Pater-Paulus-Platz.

Anlässlich einer großen Innenrestaurierung im Jahr 1958 wurden die im Jahr 1935 von Arthur Brusenbauch ausgeführten spätimpressionistischen Wand- und Deckenfresken von dem akademischen Maler Sepp Zöchling „in einer Mischung aus Barock und Deutschem Realismus“ (W. Zotti) übermalt. Auf dem Fresko hinter dem Hochaltar nimmt die Darstellung von Soldaten, die den Hl. Josef verehren, Bezug auf die Widmung der Kirche.

1965-66 wurde von dem St. Pöltner Maler und bildenden Künstler Robert Herfert, einem viel beschäftigten Kirchenausstatter, die Kapelle im rechten Querschiffarm zur Werktagskapelle umgestaltet. Heute dient sie der Ukrainischen Gemeinde für die Feier ihrer Gottesdienste.

1979 erfolgte eine Außenrenovierung und im Zuge dessen die Modernisierung des Altarraums gemäß den Bestimmungen des Zweiten Vatikanischen Konzils. ( mehr hier) Der neue Volksaltar fand in der Mitte der Vierung seinen Platz und durch die Aufstellung von zusätzlichen Kirchenbänken in den Querhausarmen wurde den Gläubigen eine intensivere Teilhabe an der Messfeier ermöglicht.

Werktagskapelle, in der zur Zeit die Ukrainisch-Orthodoxe Gemeinde ihre Gottesdienste feiert.

Innenraum mit der neu errichteten Ikonostase

Werktagskapelle, in der zur Zeit die Ukrainisch-Orthodoxe Gemeinde ihre Gottesdienste feiert.

Seitenansicht