Zillingdorf-Bergwerk

Filialkirche Hl. Barbara

2492 Gem. Zillingdorf

Zillingdorf Bergwerk, Gustv-Bastl-Platz

Josef Patzelt

1971-1975

Vermutlich wurde in Zillingdorf schon seit dem 17. Jahrhundert Lignit, eine mindere Braunkohleart, abgebaut. 1830 erwarb Alois Miesbach, der Gründer der „Wienerberger Ziegelwerke“, die Kohlengruben und baute sie zu einem modernen Unternehmen aus. Die gewonnene Kohle wurde über den Wiener Neustädter Kanal zum Wienerberg im Süden Wiens transportiert, um die zahlreichen Ziegelöfen mit Brennmaterial zu versorgen. Gleichzeitig wurden auch im Ort Ziegel produziert. Nachdem Miesbachs Neffe Heinrich Drasche in den 1870er Jahren den Kohleabbau aufgegeben hatte, erwarb und sanierte 1912 die Gemeinde Wien das in der Zwischenzeit heruntergekommene Bergwerk und insbesondere in den 1920er Jahren florierte der Kohleabbau, bis er aus wirtschaftlichen Gründen 1931 endgültig eingestellt wurde.

An den Ufern der Seen, die durch den Tageabbau entstandene waren, wurden nun Einfamilienhäuser erbaut und zusammen mit den ehemaligen Arbeiterwohnhäusern entstand – rund 5,5 km vom Altort entfernt - der neue Ortsteil Zillingdorf-Bergwerk. Auf Grund der großen Entfernung von der Zillingdorfer Pfarrkirche Hl. Georg wurde 1934 eine Baracke als Notkirche geweiht.

Die kontinuierlich zunehmende Siedlungstätigkeit erforderten schließlich den Bau einer Kirche, mit dem 1971 der Architekt Josef Patzelt beauftragt wurde. Patzelt plante einen Mehrzweckraum (mehr hier) mit rund 140 Sitzplätzen für die Pfarrangehörigen sowie rund 100 Stehplätzen für die Tagesgäste der Badeseen.

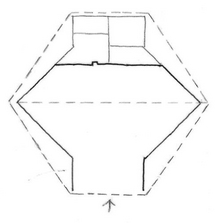

In Erinnerung an die Bedeutung des Kohlebergwerks für die Ziegelproduktion und die örtlichen Ziegelwerke erbaute Patzelt die Kirche in Sichtziegelbauweise. Als Grundrissform wählte er das Quadrat. An einer Ecke fügte er einen Windfang als Eingangsbereich an. Die gegenüberliegende Ecke schnitt er als gerade Altarwand ab und schuf dahinter den Raum für die Sakristei sowie einen Ausspracheraum, in den bei außerkirchlichen Veranstaltungen der Altartisch geschoben werden kann. Die Ecke des Quadrats mündet schließlich in einen rechteckigen Anbau mit einer kleinen Wohnung für einen Gastpriester sowie den Stiegenabgang zur Heizungsanlage im Keller. Ein markantes, hoch- und vorgezogenes Satteldach fasst den Kirchenraum mit den Anbauten zu einem Sechseck zusammen.

Zwei breite Fensterbänder in Raumhöhe belichten den Innenraum. Bemerkenswert ist, dass Patzelt die traditionell über dem Eingangsbereich angebrachte Orgel- bzw. Sängerempore an die Altarwand versetzte und sie mit der farbigen Gestaltung der Brüstung und zwei einarmigen Stiegenaufgängen zu einem wirkungsvollen Blickpunkt im ansonst schmucklosen Innenraum gestaltete.

Der Kirchenbau wurde 1975 fertiggestellt und sogleich für Messfeiern genutzt. Allerdings befand sich der Innenraum noch im Rohbau – es fehlten die Altarausstattung, die Kirchenbänke, die Elektroinstallationen und vieles mehr. Die geringen finanziellen Mittel erlaubten nur die schrittweise Fertigstellung der Kirche, sodass die Weihe erst 2001 stattfand. Aus finanziellen Gründen wurde der geplante Glockenturm nicht gebaut. Stattdessen errichtete man vor der Kirche, in Anlehnung an das Vorbild im Altort, ein großes Kreuz auf einem gemauerten Podest.