9., Rosseveltplatz

Votivkirche Zum göttlichen Heiland

1090 Rooseveltplatz

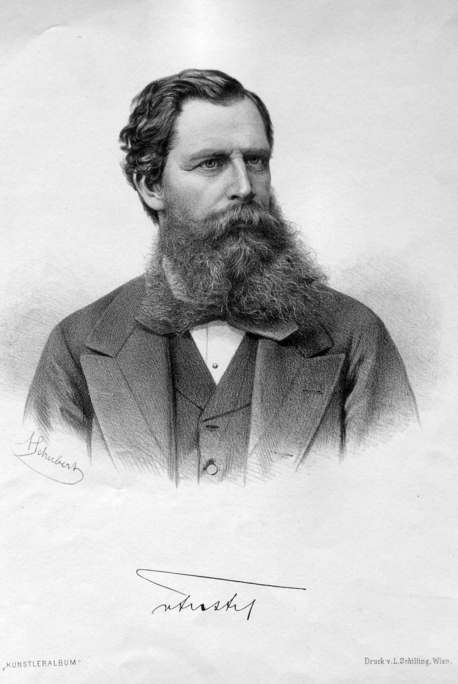

Heinrich Ferstel

1856-1879

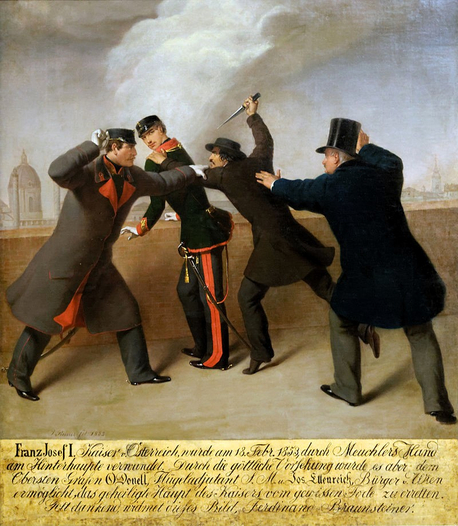

Am 18. Februar 1853 konnte ein tödliches Messerattentat eines ungarischen Schneidergesellen auf Kaiser Franz Joseph I. durch das beherzte Eingreifen eines Wiener Fleischhauermeisters verhindert werden. Als Dank und zur Erinnerung an die Errettung initiierte der Bruder des Kaisers, Erzherzog Ferdinand Maximilian, der spätere, 1867 ermordete, Kaiser von Mexiko, den Bau eines monumentalen Denkmaldomes, und rief „alle Völker Österreichs“ zu Spenden auf. Tatsächlich folgten rund 300.000 Menschen diesem Aufruf, wobei nicht nur Geldspenden einlangten, sondern auch Sachspenden wie kirchliche Geräte, Messgewänder, Reliquien, Kunstwerke aber auch Elefantenzähne und kostbare Hölzer bis hin zum Wein für den Gottesdienst oder einem Ofen für die Sakristei.

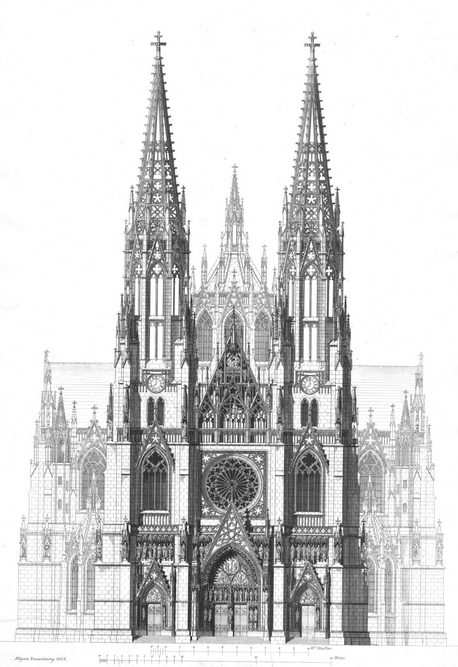

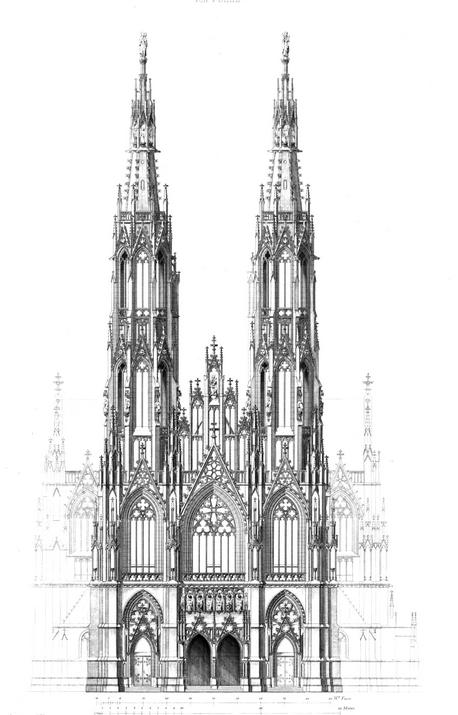

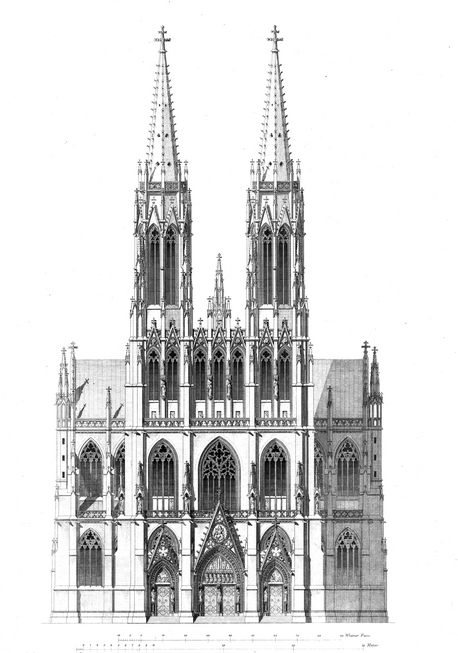

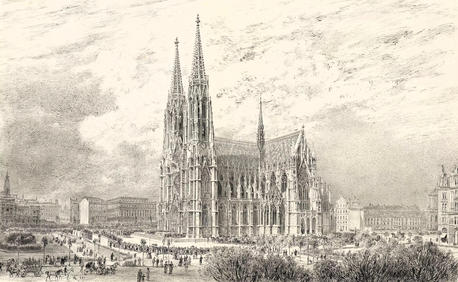

Noch ohne genaue Festlegung des Bauplatzes wurde 1854 ein internationaler Wettbewerb ausgeschrieben. Die Bestimmungen des Programms verlangten die Ausarbeitung von Plänen für eine gotische Kirche mit zwei Türmen und einem Fassungsraum für rund 5000 Personen. „Alle bedeutenden Gothiker“ – insgesamt 75 Architekten – reichten Entwürfe ein, von denen der als Preisrichter ernannte König Ludwig von Bayern das Projekt des Wiener Architekten Heinrich Ferstel mit dem ersten Preis bedachte.

Die eng gesetzten Vorgaben der Wettbewerbsausschreibung, die den Neubau unverkennbar in eine Reihe mit dem mittelalterlichen Kathedralbau stellten, ließen den Architekten wenig Spielraum für neue Kreationen. Durchaus folgerichtig nahm sich der junge, erst 26 Jahre alte Architekt Heinrich Ferstl daher für diesen bedeutenden Kirchenbau die Kathedralen der französischen Hochgotik zum unmittelbaren Vorbild - ein Zugang, den wenig überraschend auch eine Reihe anderer Mitbewerber wählte, was dazu führte, dass die Entwürfe weiterer Preisträger eine stupende Ähnlichkeit mit Ferstels Projekt aufweisen.

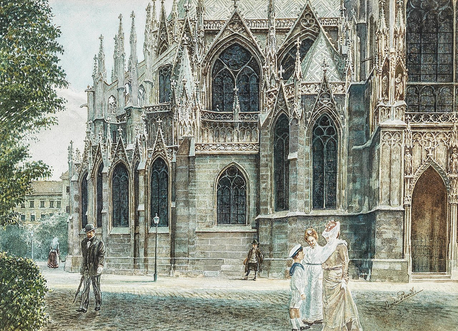

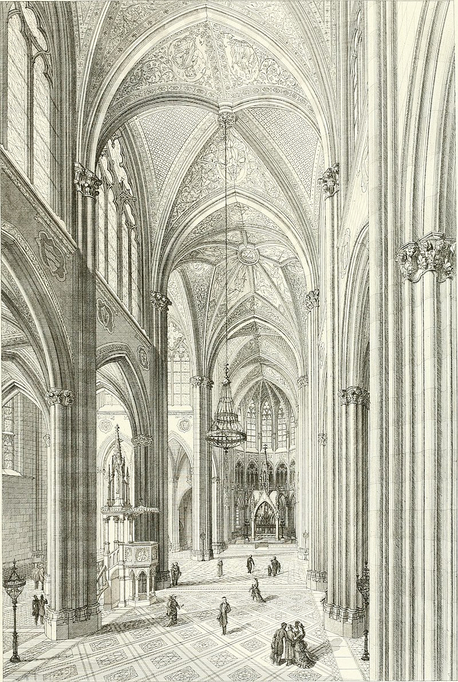

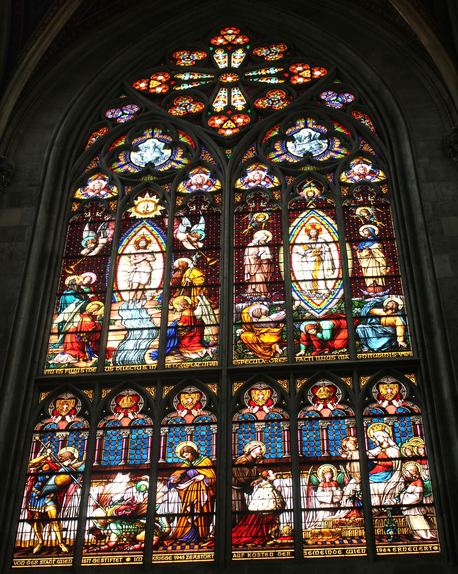

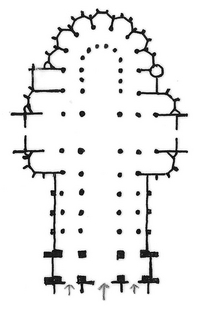

Ferstel kopierte jedoch keinesfalls einzelne Teile seiner Vorbilder, wie in der Literatur häufig zu lesen ist. In den zeitgenössischen Quellen wird vielmehr bewundernd anerkannt, dass ihn seine „tiefgehende Kenntnis der gothischen Bauweise“ befähigt habe, „völlig Neues zu schaffen“, wobei das „Neue“ vor allem in der ausgewogenen vertikalen und horizontalen Gliederung des Baukörpers sowie im harmonischen Zusammenwirken aller Einzelformen gesehen wurde. Ferstel entwarf einen dreischiffigen, basilikalen Längsbau mit einem dreischiffigen Querhaus, einem Chor mit Chorumgang und Kapellenkranz sowie einer Doppelturmfassade. Die 99 Meter hohen Türme sind nach der Wiener Stephanskirche (136,4 Meter) die zweithöchsten der Monarchie, und bei allen folgenden Kirchenbauten durfte diese Höhe nicht überschritten werden. Wie bei Ferstels Vorbildern ist das Bauwerk durch große Fenster, ein vielschichtiges Strebewerk, durch Maßwerk sowie mannigfaltige gotische Zierelemente vielgliedrig aufgelöst. Im Kircheninneren wurde mit den Glasmalereien der rund 80 Fenster sowie den flächendeckenden Wandmalereien die von den Zeitgenossen geschätzte erhabene und mystische Stimmung hervorgerufen. (Der Großteil der Fenster wurde allerdings 1945 zerstört.)

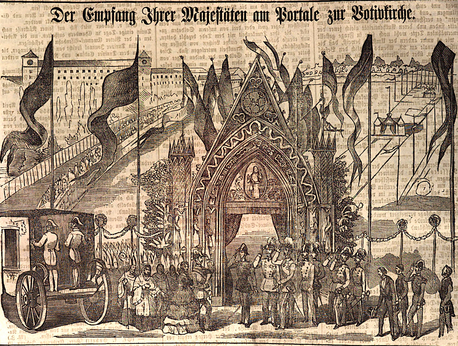

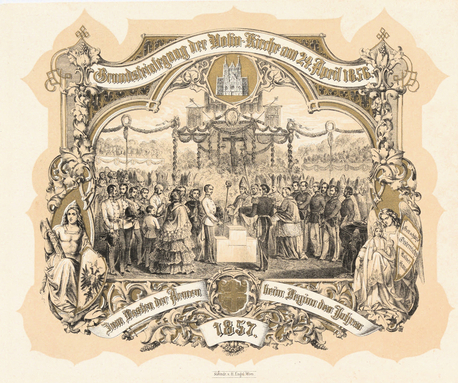

Zum Zeitpunkt des Wettbewerbs war die Stadt Wien noch von der Stadtmauer und dem breiten Glacis, das nicht verbaut werden durfte, umgeben. Daher wurde zunächst überlegt, die Kirche in der Nähe des Oberen Belvedere zu errichten. Diese Wahl des Bauplatzes war jedoch – nicht zuletzt wegen der großen Entfernung zur Inneren Stadt - nicht unumstritten. Nachdem ein Jahr lang nach einem besser geeigneten Bauplatz gesucht worden war, wurde schließlich mit „Allerhöchster Entschließung“ des Kaisers ein großer Platz in der Nähe des Schottentors gewählt, der auch für die Erbauung der neuen Universität vorgesehen war. Wegen der Größe der Kirche musste die Militärbehörde - nach langem Sträuben - einen Teil des Glacis zur Verbauung freigeben, und am 24. April 1856 konnte endlich die feierliche Grundsteinlegung stattfinden.

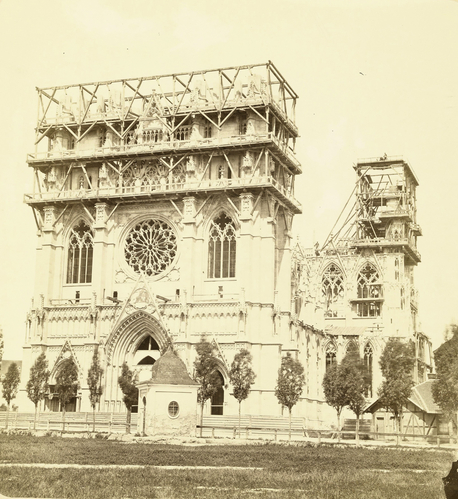

Ganz nach mittelalterlichem Brauch wurde eine Bauhütte eingerichtet und als Leiter der bereits arrivierte Prager Architekt und Steinmetz Josef Kranner, ab 1860 Prager Dombaumeister, ernannt. Als Baumaterial wurde Kalkstein vorwiegend aus den Steinbrüchen im Wiener Becken gewählt. Während der rund 20jährigen Bauzeit waren bis zu 200 Steinmetze mit der Herstellung der Bausteine und der gotischen Zierelemente beschäftigt. Eine Besonderheit war die Spende des Vizekönigs von Ägypten von 123 Blöcken ägyptischen Alabasters. Auf Grund der hohen Qualität wurde dieses kostbare Material vor allem für die Gestaltung des Hochaltars verwendet. Für die Konstruktion des Dachstuhls wurde das moderne Material Eisen verarbeitet.

Wie es im Mittelalter üblich war, wurde mit der Errichtung des Chores und des Langhauses begonnen. Wenig später ordnete Ferstel jedoch auch den Baubeginn der Türme an – die Votivkirche sollte nicht das Schicksal der meisten gotischen Kathedralen erleiden, deren Türme unvollendet blieben oder erst Jahrhunderte später fertig gestellt wurden. Tatsächlich waren die Türme bereits 1868 vollendet, nicht zuletzt aufgrund der Bereitschaft der Gemeinde Wien, die Finanzierung dieses wichtigen Bauteils zu übernehmen.

Einer einheitlichen, ganz auf den Stil der Hochgotik fokussierten Ausführung wurde bei diesem Memorialbau ein besonders hoher Stellenwert beigemessen. Anders als bei den mittelalterlichen Domen, bei denen – bedingt durch die zum Teil Jahrhunderte dauernde Bauzeit – deutlich stilistische Änderungen und die Handschrift wechselnder Baumeister ablesbar sind, sollte die Votivkirche als „wie aus einem Gusse vollendetes Ganzes“ erscheinen und einen „harmonischen Totaleindruck“ hervorrufen. Daher fungierte Ferstel nicht nur als oberster Bauleiter, sondern auch die Ausführung der bildnerischen und skulpturalen Ausgestaltung sollte „bis ins Detail“ unter seiner Aufsicht erfolgen. (ABZ 1886)

In dem Erläuterungsbericht seines Entwurfs betonte Ferstel, dass „der religiöse Gedanke, welcher der Konzeption zu Grunde gelegt war, der Triumph des Glaubens [ist].“ (ABZ 1858) Für die Umsetzung dieses metaphysischen Leitbildes erarbeitete er ein umfangreiches emblematisches Programm. Er teilte den Bau symbolisch in „zwei Hauptabtheilungen“, nämlich den "Bedürfnißraum und jenen Bautheil über dem Hauptgesimse der Kirche [...] welcher nur zur Verherrlichung dient [...] und in seiner nach oben strebender Bildung die triumphierende Kirche im Gegensatz zur streitenden Kirche" versinnbildlicht.

Die Fassade erfuhr hingegen laut Ferstel eine „dreifache Gliederung [zur] Versinnbildlichung der Dreieinheit Gottes“, indem die drei Portale „mit den Mitteln der Skulpturen […] Schöpfung, Erlösung und Heiligung zur Erscheinung bringen“. Zur Visualisierung dieser abstrakten Begriffe erstellte er für jedes Portal ein detailliertes Bildprogramm mit Figuren und Darstellungen aus dem Alten und Neuem Testament. Oberhalb der Portale ordnete er zudem eine zusammenhängende Figurenreihe mit den Schutzheiligen sämtlicher Provinzen der Monarchie an, um „das Gebet des ganzen Volkes für die Erhaltung des geliebten Monarchen und insoferne zugleich den Votivbau zu charakterisieren.“

Für die zahlreichen Skulpturen ließ Ferstel von den bedeutendsten Bildhauern der Monarchie Entwürfe und dementsprechende Gipsmodelle anfertigen, überließ die Ausführung jedoch fast ausnahmslos den Steinmetzen der Bauhütte, um unter seiner Aufsicht die gewünschte stilistisch-künstlerische Einheitlichkeit zu gewährleisten.

Auch bei der Innenausstattung zeigt sich, dass der junge Architekt seine Rolle als architektonischer und künstlerischer Bauleiter sehr ernst nahm: Im Kirchenraum war die Errichtung von drei Altären vorgesehen. Für einen der Seitenaltäre trug sich die Akademie der bildenden Künste an, die Kosten und die Ausführung zu übernehmen - nicht ohne zu betonen, dass sie sich bei der Ausführung jedenfalls „unter die Leitung des Architekten fügen wolle“. Ferstels rigider Bauführung vermochte sich nicht einmal der Initiator des Baus gänzlich zu entziehen. Zwar „haben sich Se. kaiserl. Hoheit der durchlauchtigste Erzherzog Ferdinand Max bestimmt gefunden“, den Würzburger Bildhauer Andreas Halbig mit der Herstellung des Hochaltares zu beauftragen. Als jedoch der fertige Altar aufgestellt werden sollte, befand Ferstel, dass er die Wirkung des Chores allzu sehr beeinträchtige. Er lehnte daher die Aufstellung des Altars kurzerhand ab und ließ stattdessen vom Wiener Bildhauer Josef Gasser einen Baldachinaltar herstellen, der seinen Vorstellungen entsprach. Halbigs Altar hingegen fand seine Aufstellung in der Augustinerkirche in der Wiener Innenstadt.

Was den Verwendungszweck betrifft, so wurde die Votivkirche zur Pfarrkirche mit dem Rang einer Propsteikirche erhoben, auf Wunsch des Kaisers zur katholischen Garnisonkirche bestimmt und zudem zur künftigen Universitätskirche erklärt. Diese neue, von den Architekten August Sicard von Sicardsburg und Eduard van der Nüll geplante Universität sollte direkt hinter dem Chor der Votivkirche errichtet werden. Ferstel wehrte sich allerdings vehement gegen die Errichtung eines zweiten Monumentalbaus in unmittelbarer Nähe der Kirche. Jahrelange Debatten wurden schließlich beendet, nachdem Kaiser Franz Joseph den lange der militärischen Nutzung vorbehaltene Exerzier- und Paradeplatz zur Verbauung freigab. Die Universität erhielt nicht nur den heutigen, repräsentativen Standort, sondern der mittlerweile zum k.k. Oberbaurath und Professor an der Akademie der bildenden Künste avancierte und in den erblichen Ritterstand erhobene Architekt Heinrich von Ferstel wurde auch mit der Neuplanung beauftragt. (Ausführung 1873-84)

Am 24. April 1879, genau 23 Jahre nach der Grundsteinlegung und am Tag der Silbernen Hochzeit des Kaiserpaares, fand in Anwesenheit in- und ausländischer Honoratioren die feierliche Einweihung der Kirche statt.

Vor dem Hintergrund weitreichender politischen Veränderungen während der Bauzeit und den wachsenden nationalistischen Bestrebungen erhielt der Denkmaldom nach der Fertigstellung eine neue Bedeutung, indem er „jetzt erst, durch den Umschwung, der sich während ihres Baus vollzog, in Wahrheit ein Denkmal der österreichischen Treue und Anhänglichkeit für den Kaiser und sein Haus, ein Werk der vereinten Kräfte, der freudigen Opferbereitschaft der Völker Österreichs geworden ist.“ (Max Thaussig)

Teil dieser patriotischen Überhöhung waren letztlich auch die während der Bauzeit aufgekommenen Erwägungen, die Votivkirche auch zu einer Gedächtnis- und Ruhmeshalle besonders verdienter Österreicher zu gestalten. In diesem Sinne wurde das bereits bestehende Denkmal des Verteidigers Wiens gegen die Türken, Niklas Graf Salms, in die Kirche übertragen. Es blieb allerdings das Einzige derartige Ehrenmal, denn die Idee wurde nicht mehr weiterverfolgt