St. Pölten-Wagram-Hl. Michael

Pfarrkirche Hl. Michael

3100 St. Pölten

Wagram, Unterwagramer Straße 48

Rudolf Wondracek

1937-1938

Nachdem im Jahr 1922 die kleinen Orte Unter- und Oberwagram unter der gemeinsamen Bezeichnung Wagram in das Stadtgebiet St. Pölten eingemeindet worden waren, entwickelte sich eine rege Bautätigkeit, und für die wachsende Gemeinde wurde die bislang genutzte Jubiläumskapelle zu klein. Da zudem in der Kapelle nur selten - an einigen besonderen Feiertagen - Gottesdienste stattfanden, wurde schließlich 1937 der Bau einer größeren Kirche beschlossen.

Der renommierte St. Pöltner Architekt Rudolf Wondracek - ein ehemaliger Schüler Otto Wagners - wurde mit der Planung beauftragt und sein Entwurf zeigt beispielhaft einen Kirchenbau der Zwischenkriegszeit. Er bediente sich der aktuellen klaren kubischen Formensprache, griff gleichzeitig aber noch Elemente des traditionellen Sakralbaus auf, die er auf subtile Weise mit der Moderne zu verbinden verstand. (mehr hier)

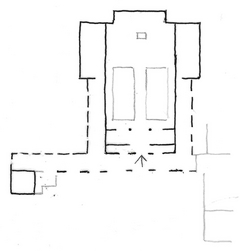

Wondracek entwarf einen ornamentlosen Baukörper. Um an die Kreuzform eines traditionellen Kirchenbaus zu erinnern, durchschneidet ein mächtiges Querschiff den Baukörper. Entgegen dem Trend zu Flachdächern ist die Kirche mittels hoher Satteldächer der umliegenden Siedlungsarchitektur angepasst.

Niedrige Anbauten entlang der Längsseiten erinnern äußerlich an basilikale Seitenschiffe. Wegen der schlechten Sicht zum Hauptaltar wurde jedoch bereits im 19. Jahrhundert zunehmend der Bau von Seitenschiffen in Frage gestellt. So hat auch Wondraschek die scheinbaren Seitenschiffe nicht in den Kirchenraum integriert, sondern diesen traditionellen Elementen im Sinne moderner Funktionalität einen praktischen Nutzen als Verbindungsgänge verliehen. Auf der rechten Langhausseite stellt ein Gang die Verbindung vom Querschiff zum zweistöckigen Pfarrhaus her. Auf der linken Seite gelangt man vom Querschiff in einen offenen Pfeilergang, der einerseits zu den drei Kirchenportalen führt und andererseits die Verbindung zum freistehenden Turm herstellt. Der weithin sichtbare, 33 Meter hohe Turm wiederholt in einem offenem Glockengeschoß das Motiv des Pfeilerganges und ist im Erdgeschoß als Raum für pfarrliche Aktivitäten gestaltet.

Die Hauptfassade ist über den Pfeilergang vorgezogen und dieser Bereich ist im Kircheninnerem als Orgelempore gestaltet, die an den Längswänden als Emporen für die Kirchenbesucher - gleichsam als Ersatz für traditionelle Seitenschiffe – weitergeführt wird. Die Gemeindemitglieder sind damit nicht nur effektiv in den Gemeinschaftsraum integriert, sondern sie erhielten auch eine gute Sicht zum Altar.

Das Querschiff vollzieht nicht die klassische Trennung zwischen Hauptraum und Altarraum. Denn das Chorhaupt ist nur als leicht vorspringender Erker mit raumhohen Buntglasbändern ausgebildet und das Querschiff übernimmt selbst die Funktion des Altarraums, der traditionell im häufig weit vorgezogenen Chorhaupt integriert wurde.

Die mit dem Langhaus gleich hohen Querhausarme sind in zwei Geschosse unterteilt und beherbergen im Untergeschoss eine Werktagskapelle bzw. die Sakristei. Wände mit Buntglasfensterbändern trennen diese Räume vom Altarbereich, in der Werktagskapelle erlauben zwei kleine Fensteröffnungen den Blick zum Altar. Über diesen Räumen befinden sich offene, mit einer Holzbrüstung abgeschlossene Emporen. Die Linke dient als Orgelempore, das Pendant an der rechten Seite wird für die Aufbewahrung der Paramente, kirchlicher Geräte etc. verwendet.

Eine Besonderheit stellen zwei Kanzeln im Altarraum dar, die der damalige Pfarrer für sogenannte „Dialogpredigten“ verwendete. Dabei übernahm er die Rolle eines Gegners des Christentums und trat mit seinem jungem Kuraten – dem späteren Kardinal Franz König – in einen argumentativen Schlagabtausch. König übernahm dabei die Rolle des Pfarrers und vertrat die Position der Kirche.

Mit der Planung eines Saalraumes erweckt Wondracek den Eindruck, dass er dem aktuellen Trend folgte, die bauliche Trennung des Chores vom Laienraum aufzuheben, um die Gemeinschaft zwischen Priester und Gläubigen zu betonen. In der baulichen Ausführung konterkariert allerdings die beträchtliche Erhöhung des Altarbereichs den modernen Ansatz, wodurch auch die traditionelle hierarchische Ordnung aufrechterhalten blieb. Selbst nachdem der Altar 1973 entsprechend den Bestimmungen des Zweiten Vatikanischen Konzil näher zum Laienraum vorgerückt worden war, verblieb eine horizontale und vertikale Distanz zwischen dem Priester und Gläubigen.

Der große Niveauunterschied zwischen Querschiff und Laienraum erklärt sich aber durch den Einbau einer Unterkirche, mit der Wondracek einmal mehr an die mittelalterliche Tradition anknüpft. Sie wurde früher als Kinderkirche, sowie für die Aufstellung der Krippe bzw. des Hl. Grabes verwendet, ist heute jedoch weitgehend ungenutzt.

Der Großteil der Innenausstattung wurde erst nach dem Zweiten Weltkrieg fertiggestellt. Die Hochaltarfenster mit Darstellungen von Heiligen und Stadtveduten wurden 1940 nach dem Entwurf von Reinhold Klaus angefertigt. Die zwei äußeren, durch Bombentreffer zerstörten Fenster, wurden 1963 durch Nachbildungen ersetzt Dieie Fresken der Kreuzwegstationen an den Emporenbrüstungen wurden 1948 von dem Maler Franz Pitza im zeittypischen expressionistischen Stil geschaffen.

Zur liturgischen Ausstattung zählen eine kostbare Monstranz und ein Ziborium aus der Barockzeit. Sie stammen aus der Pfarrkirche in Groß Poppen, einer der Orte, der 1938 für den Bau des Truppenübungsplatzes Allentsteig zwangsentsiedelt wurde.

2015 wurde neben dem Pfarrhof ein Pfarrzentrum errichtet.