10., Triesterstraße

Evangelische Christuskirche - Matzleinsdorfer Kirche

1100 Matzleinsdorfer Friedhof

Triesterstraße 1

Theophil Hansen

1858-1860

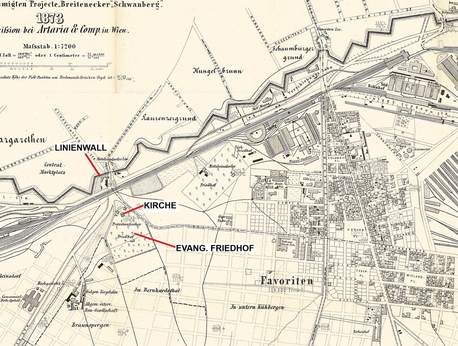

Mitte des 16. Jahrhundert wurde auf dem Gebiet des späteren Allgemeinen Krankenhauses ein katholischer Friedhof, der sogenannte Mariazeller Gottesacker angelegt und einige Jahrzehnte später für die Protestanten eine eigene Abteilung abgetrennt. Als nach einer Anordnung Kaiser Josefs II die Friedhöfe innerhalb des Linienwalls aufgehoben wurden, wurde 1784 für den südlichen Bereich Wiens der Matzleinsdorfer Friedhof als gemeinsame Begräbnisstätte für Katholiken und Protestanten angelegt. (An dessen Stelle befindet sich seit 1922 der Waldmüllerpark.)

1856 wurde von Kaiser Franz Josef I. die Anlage getrennter konfessioneller Friedhöfe angeordnet. Die evangelischen Gemeinden erwarben daraufhin ein Grundstück in dem Zwickel, den die Triesterstraße und die Gudrunstraße am Zusammentreffen vor der Bahntrasse bilden, und der bekannte und viel beschäftigte Architekt Theophil Hansen trug sich an, kostenlos Pläne für die Friedhofsanlage einschließlich einer Kapelle zu erstellen.

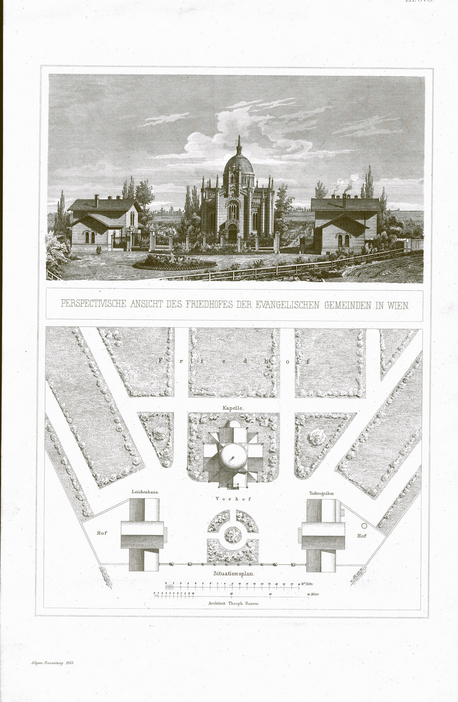

Entsprechend der Lage des Grundstücks plante Hansen eine trapezförmige Anlage und situierte den Eingangsbereich an dessen Schmalseite. Durch zwei große schmiedeeiserne Tore gelangt man auf einen kleinen Vorplatz, auf dem in der Mitte die Kapelle, flankiert vom Haus des Totengräbers und vom Leichenhaus laut Hansens Beschreibung eine „malerische Gruppe“ bilden.

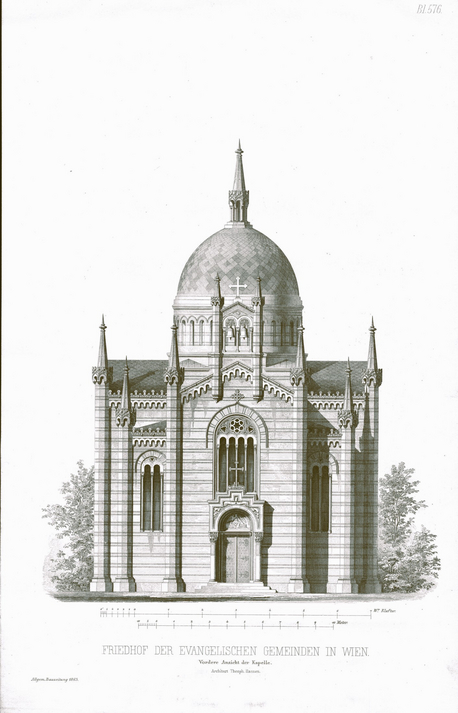

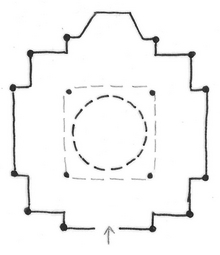

Hansen hat sich während seiner Studienzeit intensiv mit der byzantinischen Baukunst auseinandergesetzt und sich bei diesem Entwurf explizit auf den byzantinischen Kirchenbau berufend, gestaltete er die Friedhofskapelle als überkuppelten Zentralbau über einem griechischen Kreuz. Die charakteristische Bänderung des Mauerwerks erzielte er durch die Verwendung von zweifarbigen Sichtziegelreihen.

Hansen betont, dass er den byzantinischen Stil „mit einer organischen Entwicklung ausgeführt“ habe. Er gehörte zu jenen Architekten, die in den historischen Stilen das Potential einer Weiterentwicklung sahen und hat den byzantinischen Bautypus phantasievoll und individuell interpretiert und modifiziert. Er ersetzte die übliche Flachkuppel durch eine hohe Spitzkuppel, und durch markante Eckpfeiler an den Baukanten sowie dem Einsatz von vielfältigem, stilistisch unterschiedlichem Dekor gab er dem Gebäude ein neuartiges, malerisches Erscheinungsbild. Mit dem aus Stein gefertigten Säulenportal, dem Maßwerk sowie den Fensterrahmungen fügte er dem Bau auch westliche Stilelemente ein.

Hansen bezog das Ziegelmaterial „aus dem großartigen Etablissement des Herrn Heinrich Drasche“, den heutigen Wienerberger AG., das auch auf die fabrikmäßige Herstellung von unterschiedlichem Dekor aus Terrakotta spezialisiert war. Aus den Musterbüchern der Firma wählte Hansen stilistisch unterschiedliche Friese und sonstige Dekorelemente, die er stimmig kombinierte. Mit der Wahl der Fialenbekrönungen für die Eckpfeiler rief er allerdings die sicher nicht intendierte Assoziation mit Minaretten hervor.

Im Tympanon befand sich ursprünglich ein Fresko mit einer Engelsdarstellung, ein Geschenk des Historienmalers Carl Rahl. Es wurde Anfang des 20. Jahrhunderts durch ein Mosaik eines unbekannten Künstlers ersetzt.

Im Inneren der Kapelle tragen vier massive Säulen den hohen Kuppelaufbau. Bei der Gestaltung der Kapitelle treffen West und Ost durch die Kombination von byzantinischen Friesbändern und Engelsfiguren aufeinander. Die Engelsdarstellung hat Hansen offensichtlich zu seinem Lieblingsthema erkoren – gezählte 35 Engelsfiguren sind im Kirchenraum zu finden, und Hansens Entwurf zeigt, dass die Kuppel auch mit Engelsdarstellungen ausgestaltet werden sollte.

1894 wurde dem Wiener Protestantenverein die Zustimmung erteilt, die Friedhofskapelle zu einem Gottesdienstraum einer Predigtstation umzuwandeln. Dazu wurden an den Seitenwänden auf dünnen Eisensäulen ruhende Emporen eingezogen, gleichzeitig auch die Orgelempore vergrößert und der Altar erneuert. Eine Kanzel wurde nicht errichtet.

Im Zweiten Weltkrieg wurden die Kirchenfenster zerstört. In den 1960er und 1979er Jahren schuf Günther Baszel neue Buntglasfenster mit Szenen aus dem neuen Testament. Die Orgel wurde 2007 von Wolfgang Karner gebaut.